1生活垃圾中轉站惡臭污染特征分析

城市垃圾中轉站的垃圾主要為生活垃圾,生活垃圾中有75%-80%是有機物。在存放過程中,垃圾中的有機成分如蛋白質等,在好氧細菌的作用下產生刺激性氣體氨氣、硫化氫、有機胺等;在厭氧細菌作用下將有機物分解為低分子量的有機化合物,例如:有機酸、醛、酮、含硫的化合物如H2S、硫醇、硫醚類化合物等和含氮的化合物如各種胺類等惡臭氣體。尤其是在天氣炎熱的時候,由于發酵作用加快,臭氣變的更加嚴重。

經過對垃圾站的監測,垃圾站的主要污染物為硫化氫、氨氣、二氧化硫、二氧化氮、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚等,除了檢測到NH3和H2S外,還發現了包含烷烴類化合物、芳香烴類、烷烴和苯的氯代產物、含氧化合物一醇類、醚類、酯類、酮類揮發性有機化合物(VOCs),由此可見,垃圾中轉站產生的惡臭氣體成分比較復雜,包括無機和有機等惡臭物質,因此需要一種綜合的治理系統才能對垃圾中轉站產生的廢氣進行有效治理。

2垃圾中轉站的惡臭廢氣全方位解決系統

針對垃圾中轉站惡臭廢氣的特點以及區域的特殊性,羿清通過提出“會呼吸的垃圾站”的治理概念,采用“源頭控制、合理封閉、空氣賦能、末端治理及消毒、智能監控”的全方位綜合解決技術,從而確保了垃圾站惡臭的“少產生、不外溢、不擾民”。

2.1源頭控制

為了實現垃圾“少產生”惡臭,比較好的方法就是對垃圾滲濾液合理收集,及時處理,將惡臭源頭扼殺在搖籃里,垃圾滲濾液的產生是垃圾在堆存過程中由于垃圾自身含水,結合地表降水(雨、雪等)以及覆土層中持水量、地下水涌入等因素形成的一種特殊廢水(液),在產生過程中由于微生物作用產生臭味物質氨、硫化氫等濃度高,嚴重污染環境空氣。因此,通過采取氨吹脫、混凝沉淀法、人工濕地系統等垃圾滲濾液處理技術,注重處理技術之間的組合應用,以比較大程度做好垃圾滲濾液的防范措施,抑制垃圾滲濾液發酵產生臭氣,比較終才能達到控制垃圾中轉站臭氣產生和凈化惡臭的效果。

2.2合理封閉

一般情況下,為了確保垃圾站內殘留的少量惡臭氣體不外溢,減少廢氣無組織逸散,必須在保證垃圾中轉站內的微負壓(即大門口處ΔP≥10Pa),根據公式ΔPV=1/2mV2可知,要保證大門口處ΔP≥10Pa,其流速確保v≥0.85m/s,一般垃圾站的大門尺寸至少為一個W5.0m×H5.5m,從而可以計算出來垃圾房內的抽氣量量Q≥84150m3/h,甚至更大。這樣的收集設計是不具有經濟性,大功率風機甚至為周圍的居民帶來噪聲干擾。因此,必須找到一種合理的密閉方式,既不影響垃圾中轉站的運行,同時確保垃圾站內的微負壓的基礎上降低到合理的風量。

2.3空氣賦能

垃圾站內有效得到控制的惡臭廢氣,隨著時間推移大量聚集在站內,對環衛工人的身體造成危害,羿清全方位除臭系統以置換通風的概念,實現負壓通風換氣的設計,讓垃圾站與人類一樣具備“呼吸”功能,空氣賦能大大提高除臭的效果。

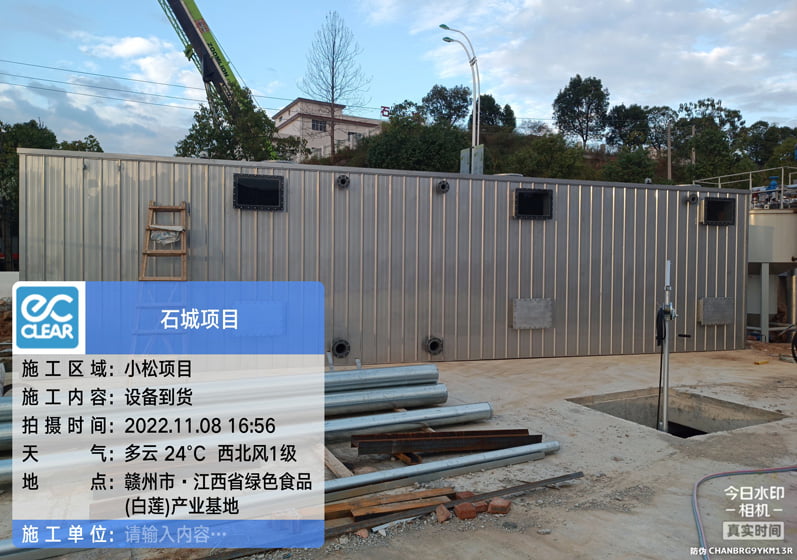

羿清環保催化除臭一體化設備,集成送、排風單元于一體。既能送入負離子新鮮空氣,同時送風段設有香氛凈化系統,給垃圾站營造舒適愉悅的空氣環境,又能將有站內臭味的空氣源源不斷的抽到除臭單元中,排風進一步保證了中轉站內微負壓的環境。垃圾中轉站通過合理布置風管路線,設計充分考慮惡臭廢氣分子量大于空氣比重,故采用上送下排的氣流組織,從而在垃圾站內形成有效氣流回路,達到即為站內送入新鮮空氣,又對站內臭氣集中凈化處理效果,杜絕垃圾站內臭氣外泄。

2.4末端治理

為了確保經源頭治理殘留的惡臭氣體不外溢,將臭氣源產生的位置采取抽風的形式達到微負壓,并采用末端治理技術凈化惡臭氣體,從而確保完全的達標排放。末端廢氣治理普遍采用低溫等離子體技術、生物法、高效光解氧化法。低溫等離子技術作為一項新技術,人們對于其作用機理的研究還不夠充分,對于不同化合物如何有針對性地進行等離子體發生器的設計,還沒有形成規律性的認識,同時臭氧排放過高,容易導致二次污染;由于垃圾中轉站屬于間歇性工作,惡臭氣體濃度變化波動大,而且大部分垃圾中轉站均在居民區附近,而生物法往往占地面積大。該除臭系統采用羿清環保“催化復合離子除臭技術”處理工藝,其原理和性能如下。

2.5智能監控

通過傳感層的一系列的監測器以及傳感器全方位地監測某個垃圾站的垃圾量、廢氣治理運行及排放情況;然后將監測獲取的數據通過傳輸層上傳到環衛部門的云平臺;應用管理層通過工控機、手機等終端機從云平臺獲取所有垃圾站的運行情況;從而實現運維管理、流程管理、智能決策、預警報警、數據分析、遠程控制、實時監控等一體化。

羿清通過提出“會呼吸的垃圾站”的治理概念,采用“源頭控制、合理封閉、空氣賦能、末端治理及消毒、智能監控”的綜合性治理系統和控制措施,以解決垃圾站廢氣收集效率低,無組織逸散嚴重的問題。通過該系統的運行,垃圾中轉站附近惡臭廢氣的凈化效率達到95%以上,大大改善了附近居民的空氣質量,使得垃圾中轉站和附近居民和諧共存。